七夕会会誌の廃刊に伴う原稿の大阪歯科大学同窓会誌への転載について

卒業後56年を数え会員の年齢も80歳を越え、総会への参加も遠方からの方は無理となり、会誌への原稿依頼も反応少なく僅かに集まったものも、なかなか発刊に至らず、月日が経ち、原稿の内容と掲載時期が合わないケースが多発、特に追悼文には遅くなり過ぎました。以上の結果、会誌の廃刊を決めざるを得ませんでした。しかしせっかく戴いた原稿を活かすため、大阪歯科大学同窓会誌に掲載することになりました。今回は山口県の蔵田克彦君、愛知県の磯村文男君の文を掲載させて戴きますので、以上の観点をご理解の上、読んで戴きたいと思います。

(宮井茂人記)

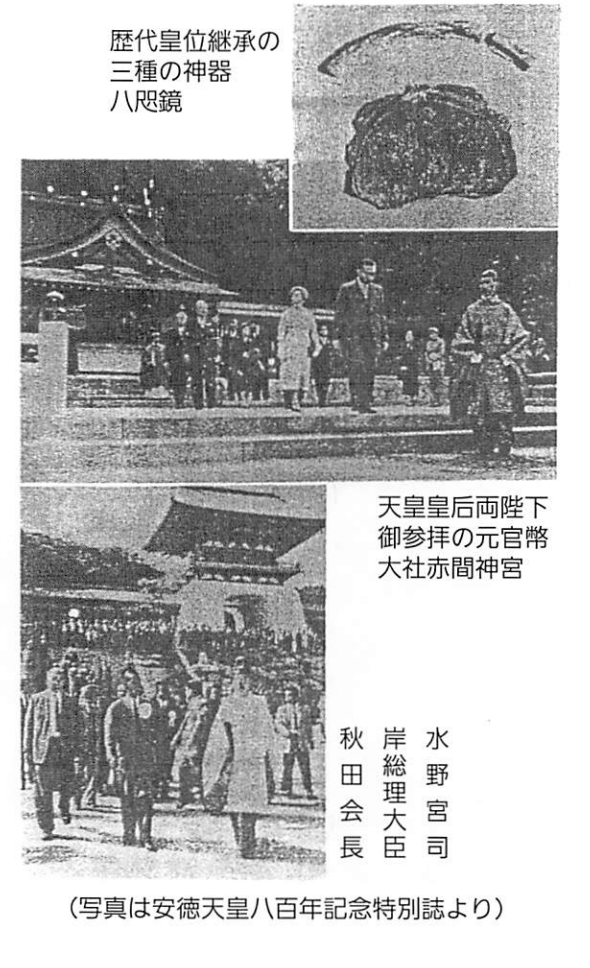

妹尾家と八咫鏡

蔵田克彦

八咫(ヤタ)鏡、といっても今の若い人には殆ど記憶にもなく、興味もないものであるかもしれないが、天皇の位のしるしとして代々受け継がれた三種の神器の1つである。他の二つは、八尺瓊曲玉(ヤサカニノマガタマ)と天叢雲剣(アメノムラクモノツルギ) で時代をさかのぼるとき、皇位継承には、この三種の神器は今の世では考えら

れないほど重要な意味のあるものでした。そして現代においてもまだいろいろ騒動を起こすネタになっていた。

高知の四万十川へ川下り遊覧とゴルフをかねて、平成13年の初秋、友人四人連れ(菊池、妹尾、高畑君)で旅行した帰りの車中でのことである。メンバーの一人、妹尾弘暉君が、土讃線の大歩危小歩危あたりだったでしょうか、峡谷と渓流の続<山深い奥地に、この車社会の時代にろくな道もなさそうなのにひなびた人家があるのをみて、「あれも屋島の戦いに敗れた平家の落人達の部落かもしれないね」といった。

私は「ふーん、宮崎県の椎葉村のようなものかねえ」とかいい加減に相槌を打っていたのだけれども・・・思いがけない事の発端はここからであった。「蔵田、下関に赤間神宮があるだろう」「うん、だけど行ったことはない」「じゃあ今度機会があったら寄ってみて・・・」 「あそこにはうちの屋敷内から出土した“八咫鏡”が収められているから」「その昔平家が壇ノ浦の合戦に敗れた際に密かに先祖の某が持ち帰り隠匿しておったのを赤間神官に奉還したものだから」といった会話があったのだけれども、半信半疑でその記憶も薄れかけた頃である。

たまたま平成13年12月1日、その日は下関市立美術館で、ガラス工芸の世界ではピカソにも比肩されるエミール・ガレのガラス展が開かれていて、それを観に行っての帰り赤間神宮が近くであることに気付き、妹尾君との約束を思いだしてそこでタクシーをストップすることになった。何時のことになるやらあまり本気で考えていなかった機会が、こんなに早く訪れようとは思っていなかったのでした。

そしてその時、次なるちょっとしたハプニングも待っていました。赤間神宮の二十数段の石段を登り、踊り場に出て、次の石段に向かいかけた時、地元テレビのカメラマンが小走りに寄って来て、インタビューさせてくださいといってあっというまもなく私の顔に向けカメラを回し始めた。

「つい20分前に、雅子様が女児を無事出産されました。母子ともにお元気です」。といって私の反応を待っている。このようなことに対応するのは大変苦手で困ってしまったが、助け舟の筈の脇にいた女房殿は要領よくさっさと離れて高見の見物に回ってしまった。「それはおめでとうございます。皆待ち望んでいましたし、皇太子様をはじめ、皇族の皆様方も大変お慶びのことでしよう」「これからはお健やかに成長されます様お祈りします」と口上を述べたのですが、まだカメラを回し続けるので困ってしまってその後はもう勘弁してもらいました。こんなハプニングも元官幣大社の赤間神宮だったからでしょう。赤ちゃんは“愛子・敬宮”と命名され、いまは可愛さたっぷりに成長しておられご同慶の至りです。インタビューは何とかパスして、赤間神宮のカラフルで威容を誇る大きな山門を潜り社務所の受け付けで宮司さんに、“八咫鏡”について尋ねると、確かにありますが私たちでも日常見ることは出来ませんので、拝観は出来ませんということでした。さらに写真でもないでしょうかとお聞きしますと、記念誌に掲載されているからといって、一冊いただけることになりました。その宮司さんも、“八咫鏡”が赤間神宮に奉還された時の事情がいろいろ大変であったことを話してくださいましたが、記念誌に詳細が書かれていますので要約して述べます。

「安徳天皇八百年にあたり記念特別号」:

安徳天皇御入水御八百年を迎え、八咫御鏡神社創建に因んでの御祭典にあわせて発刊された記念特別号のことです。そもそも事の始まりは、平家の侍大将であった“妹尾兼康”なる人が、壇ノ浦の合戦にてここで討死するよりは逃げ去って生きながらえたいと思ってやったことと書かれている。しかし合戦中にそのまま逃げては卑怯者とて平家同族のものから殺される恐れがあり、何かいい方法はないかと思案していた折、安徳天皇とともに入水寸前の三種の神器のうち、誰の身にも付けられていない“八咫鏡”をとっさに抱いて、源氏の山猿どもにこの宝鏡を渡してなるものかと絶叫しながら、敵味方の船を潜り抜けて陸地に上がり、壇ノ浦から備中国の妹尾の荘へ逃げ延びた。源氏方の厳しい目をも逃れて密かに“八咫鏡”を安徳天皇の御霊として家に祀っていた。密告者もなく無事に過ごせたのは、“兼康”という人の治水事業などの功績で農民達に恩人として慕われていたからだという。その後、子孫の手で家宝の“八咫鏡”を多和山の麓に埋めて御神体とし、その上に社殿を建て、安徳天皇社平の宮として天皇と平家一門の冥福を祈っていたが、何百年も経って近年はその痕跡ぐらいしか残っていなかった。岡山県英田郡作東町の郷土史研究家の春名義雄氏が地元妹尾家文書等を調査中に三種の神器の1つ“八咫鏡”の存在を知ることになり、発掘調査されることになった。何百年も土に埋もれていたものが幾多の苦難を超え昭和三十三年七月十三日についに日の目を見ることになりました。この“八咫鏡”は第十代崇神天皇から第八十一代安徳天皇まで一千二百二十六年間、歴代皇位継承の神器であったと言われているものです。伊勢神宮に祀られている御鏡とは違って、皇居に奉安されていたこの御鏡は、第六十二代村上天皇以後に三回の火災によりかなりの部分が焼欠しその形を失ったということが、古事記や日本書紀にも記してあるそうです。その後、部分焼欠した八咫鏡は唐櫃の中に納められて歴代皇位継承の神器の1つとして安徳天皇まで伝承されてきたものと記されております。

“八咫鏡”発掘後は、郷土史家の春名氏および妹尾家一族の赤間神宮への奉還派と、地元住民の美作神宮創建派との対立に発展して、春名氏側がほとほと困り果て抜き打ち的に赤間神宮に奉還してしまったという。しかし神宮創建派の住民側はすぐに追っ手を下関に向け、返還を迫り、ついには岡山、山口の両県知事を始め各種議員まで動かして、現在の姿になるまでには双方でかなりの争奪戦をやったようです。“八咫鏡”の写真を記念誌のコピーから又コピーしましたがあまり写りがよくありません。三度の火災に会い、その上何百年も土中に埋もれていて

は原形はとどめているはずもありませんが、考古学的にも学者の先生方は価値あるものだと認めているようです。その1つ、花鳥の文様、握りの作り方等々に渡来のものではなく和鏡の特色があるなど、銘すべき逸品であるとのことです(神道考古学者大庭磐雄氏より)。赤間神宮には、ラフカディオ・ハーンの怪談で紹介され有名になった「耳なし芳一」の舞台になった平家の武将達のお墓や芳一像が祀られている祠などもあって、いろいろ散策しているうち源平壇ノ浦の合戦の悲劇、幼少安徳天皇を無理やり入水させるなど、あくなき権力闘争の歴史の姿が脳裏を過ぎっていきます。何時までたってもこのような闘争は人間が滅びるまでは終わりを告げないのだろうかとふと思ってみたりする。平家は滅んだ。「おごれる人も久しからず。ただ春の夜の夢の如し。たけき者もついには滅びぬ、ひとへに風の前の塵におなじ・・・」(平家物語)

それより以前、源義朝はじめ源氏一族のほとんどが平家に殺された。わずかに生き残った子孫が源氏を再興し平家を討伐することになる。壇ノ浦の戦いで討伐隊長の天才義経は平家にとどめをさす。しかしその義経にもわずか数年後には悲劇がおとずれ、その後は源氏も結局滅びてしまう。序でながら、NHKのある歴史探訪番組でのこと、壇ノ浦の合戦で源頼朝は義経に三種の神器の奪還も命じていたといわれる。しかし義経はこのことはならず合戦後すぐ勝利報告に京に帰った。その後、頼朝は再び、周防の水軍に命じて捜索をさせたが結局不首尾に終わったという。そのはず御鏡は妹尾兼安が岡山に持ち帰っていたのだった。

このたびは、妹尾兼康の末裔、弘暉君のお蔭で赤間神宮にお参りする機会を得、“八咫鏡”の千数百年に及ぶ数奇な運命について知ることになりました。山口県近郷にもまだまだ私が探訪していないところがたくさんあり、知らないことも本当に多いです。今後とも地元の探索もおろそかにしないようにしなければと思っております。

尺八

磯村 文男

小学五年生のころから、家にあった尺八を玩具のようにして遊んでいたので、大学に入ったら尺八を本格的に始めようと思っていた。ある夜更け、遠くかすかに尺八の音色が聞こえ、だんだんと近づき下宿の前を通り過ぎて

行った。その夜は、まんじりとも出来なかった。次の日、学校でそのことを話すと話の輪の中にいた三浦弘君本人だった。縁があって、三浦弘君(後の詠山)に、京都祇園富永町の尺八師匠、遠藤眠山師(竹琳軒大師範)を紹介してもらって、昭和29年2月に弟子入りをする。当時は、尺八に楽譜があることも、流派があることも知らなかったが、日本で二大流派として、都山流、琴古流があり、ほかに小さな流派があること、それぞれの流派には楽譜があり、流祖がおられることなどを知る。師匠が最初に言われたことは、本気で始めるのであれば、良い尺八を持たなくてはいけないと言われ、親に一万円出してもらい購入する。月に六回の稽古日には、牧野から京阪電車に乗り稽古に励んだ。その結果、初伝の免状から始まり、中伝、奥伝、皆伝を経て、三浦弘君と同時に準師範の試験を宗家の宅で受けた。試験の内容は、吹奏、楽理、書き取り(試験官の吹奏を楽譜に書き取る)と面接の試験に二人とも無事に合格することができた。都山流準師範相許候事の免許状をいただいたのが、昭和31年3月1日だった。そして、眠月 (昭和43年2月15日大師範となり宮山となる)という竹号をいただいた。その間に富本盛弘君( 山) も尺八を始め、同門の兄弟弟子となる。富本君は、卒後沖縄に帰り都山流尺八を沖縄各地に普及した功績で、都山流竹琳軒大師範となる。都山流には、本曲、古曲、新曲とある。本曲とは、尺八のみの独奏曲、合奏曲のことをいう。古曲は本来の古典曲で琴、三味線との合奏曲、新曲とは明治以後の新しい曲で、尺八、琴、三味線との合奏曲のことである。稽古に通っているときに、師匠宅の近くの生田流箏曲の師範を師匠に紹介してもらい、稽古の帰りに寄せていただいて、琴や三味線との合奏に、帰りの終電近くまで一生懸命、精を出し腕を磨いたものだった。三人が大学を卒業し、それぞれに故郷に帰ることとなり、退門することになったのを期に師匠が同門の兄弟弟子を集めて、京都は三条の十字屋楽器店の二階の会場でお別れ演奏会を開いて、我々三人を送り出してもらったことが鮮明に記憶に残っている。嬉しいことだった。

一宮に帰り、師匠の世話で同じ流派の年頃も同じの三人を紹介され、四名で「いずみの会」を結成して、お互いに切磋琢磨して、いろんな箏曲の演奏会に依頼をされて出演も多く、また「いずみの会」としての演奏会も数回開催した。我々の会もいよいよ軌道に乗ってきたころ、仲間の一人でプロになった、小生と同年者が急逝してしまった。そのため、会を解散することにする。彼の死が悲しくて暫く尺八から遠のいていたのだが、甥の結婚式に是非にと依頼され、断りきれずに承諾して「春の海」を吹奏する。以後は舞台での演奏会などはすべて断り、一人でほとんど毎日尺八の吹奏を楽しみ、また25年ほど前から本格的に、プロの先生について始めた写真撮影(一宮市美術展の依頼出品者に選出される)を終生の趣味としていこうと自己満足をし、楽しい日々を過ごしている今日この頃である。